専門書の電子書籍化(自炊)について解説します。

紙の専門書は情報量が多く、大型や分厚いものがたくさんあります。冊数が増えると、場所占めたり、持ち運びが大変です。そこで便利なのが「自炊」と呼ばれる電子書籍化の作業です。ここでは、実際の手順と注意すべきポイントを紹介します。

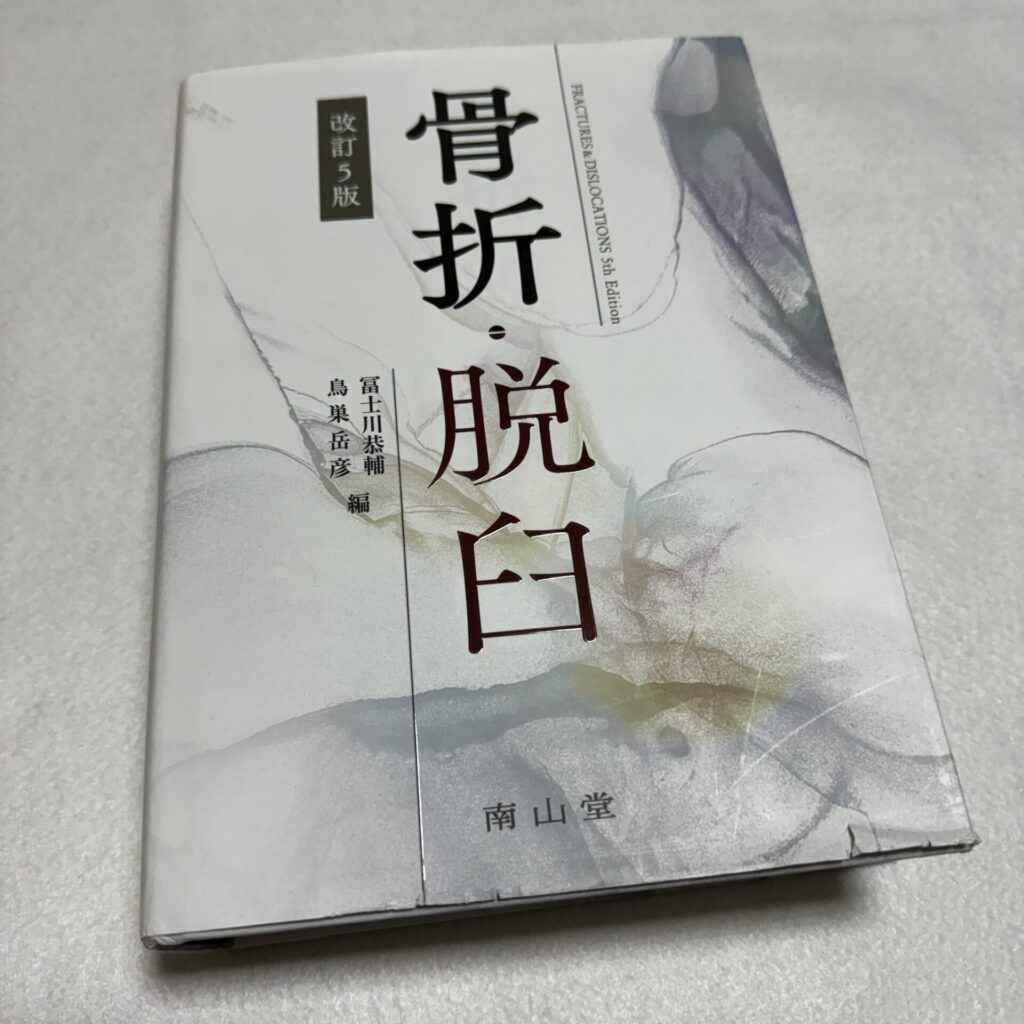

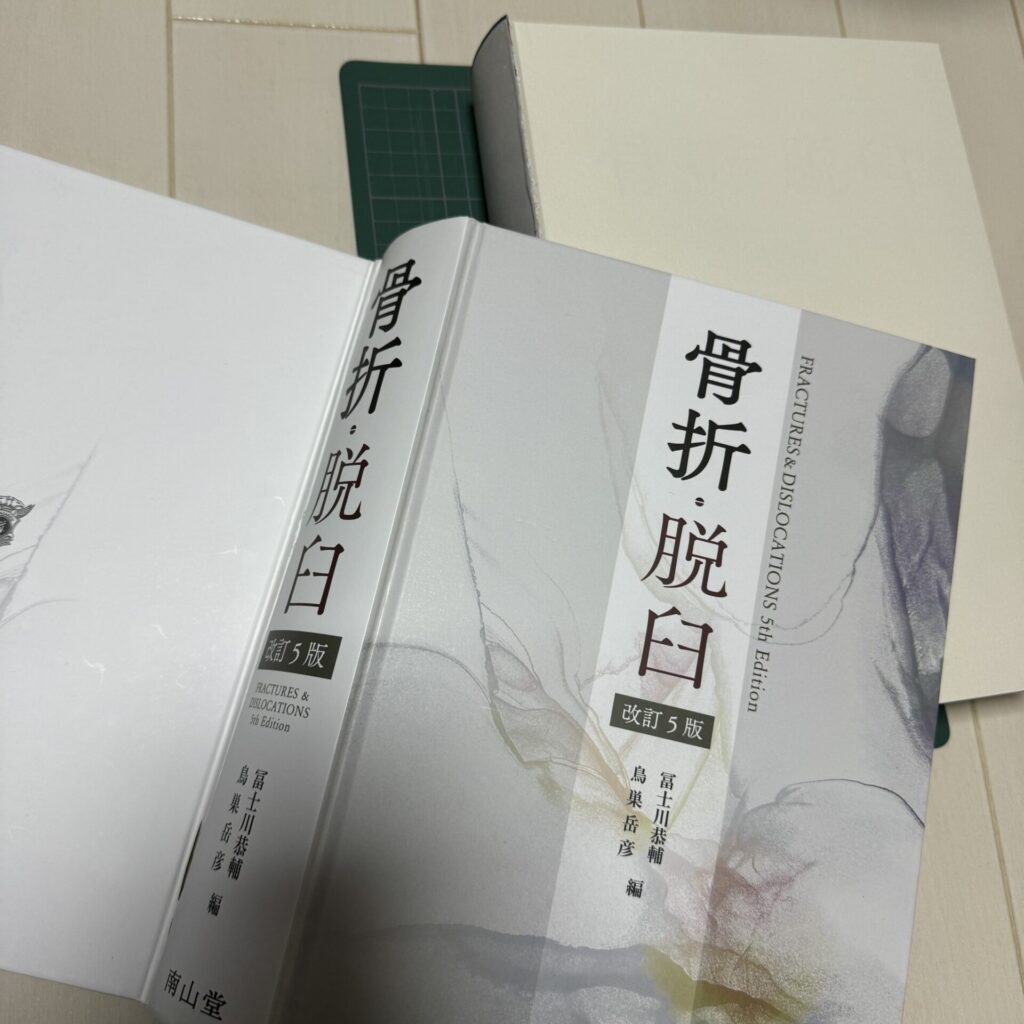

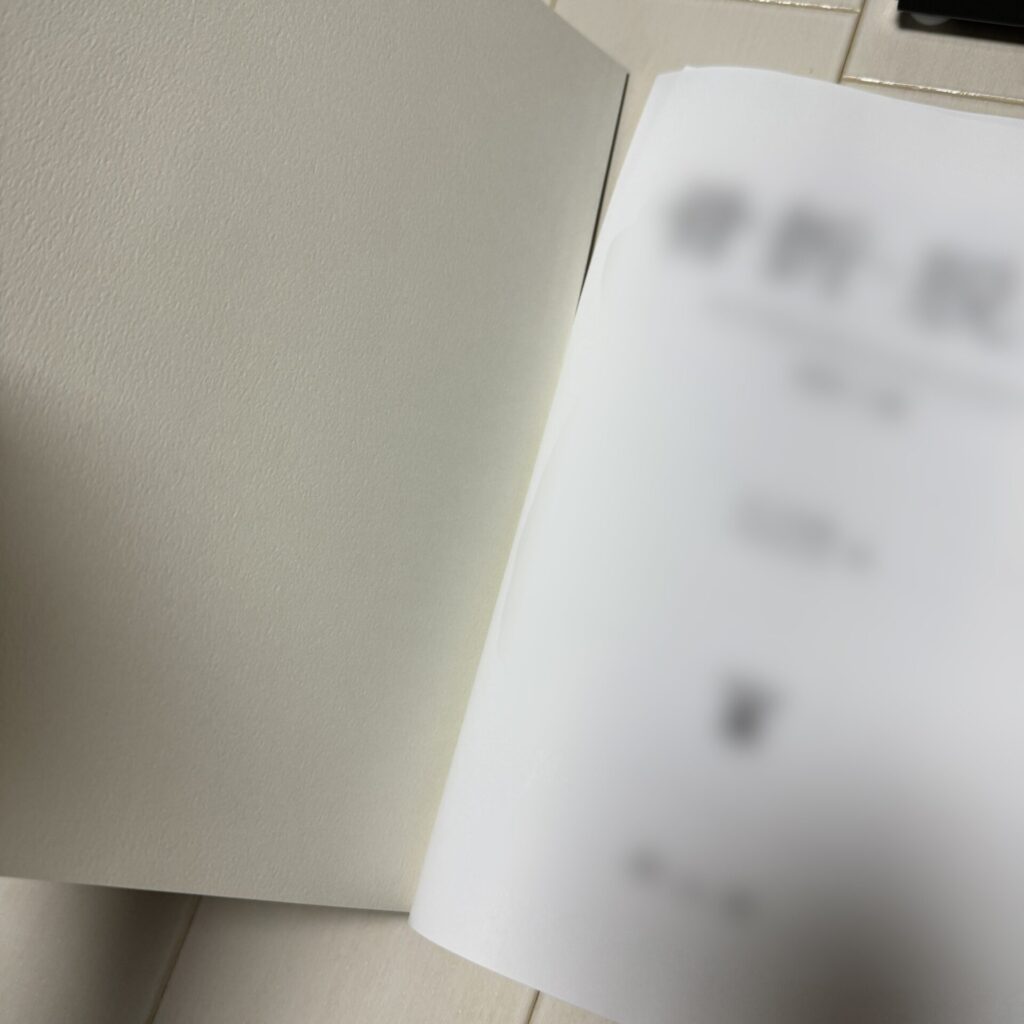

今回自炊する専門書はこちら⬇の専門書です。

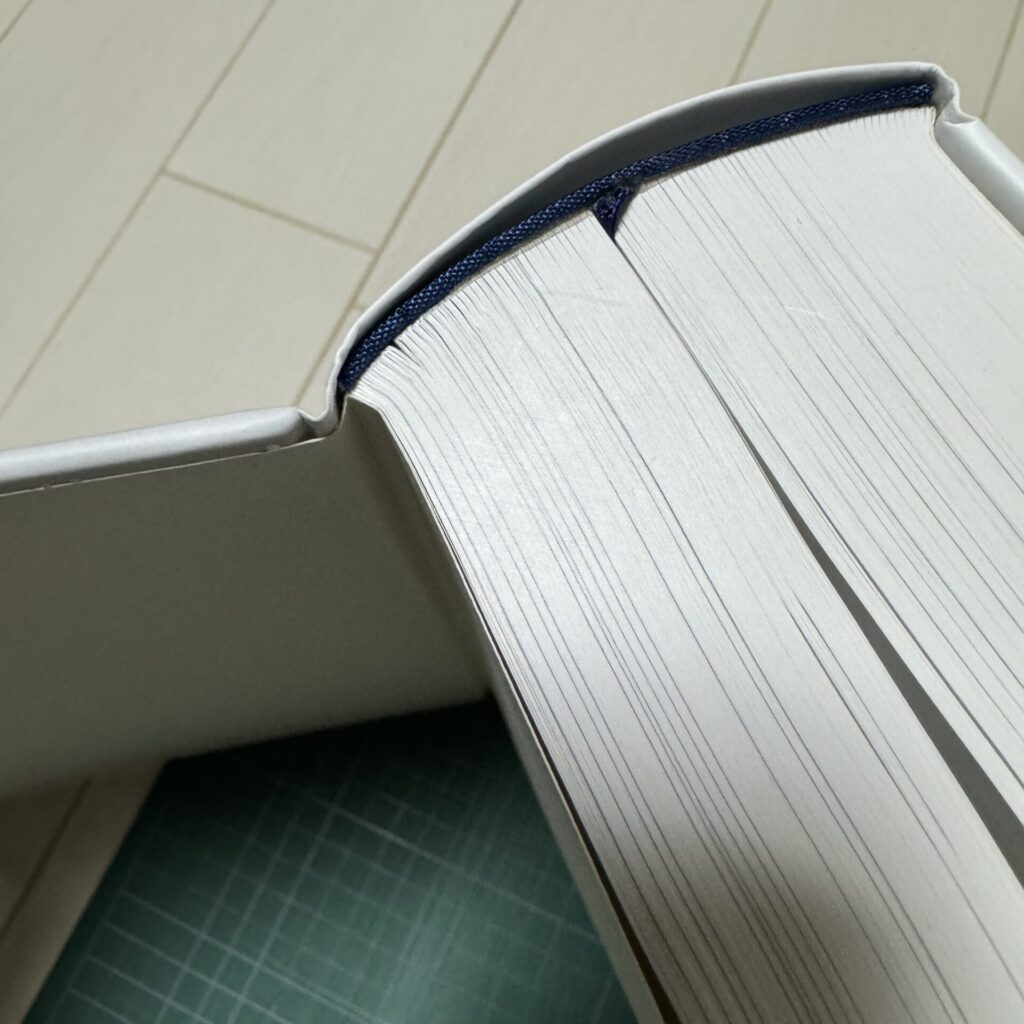

なんと、1,325ページもある大型本になります!

専門書の電子書籍化に必要なもの

専門書の電子書籍化に必要なものを用意します。

・裁断機

・スキャナー

・カッターマット

・カッター

1. ハードカバーを切り分ける

まずは本をスキャンしやすい状態にするため、解体します。解体するのにも手順があります。

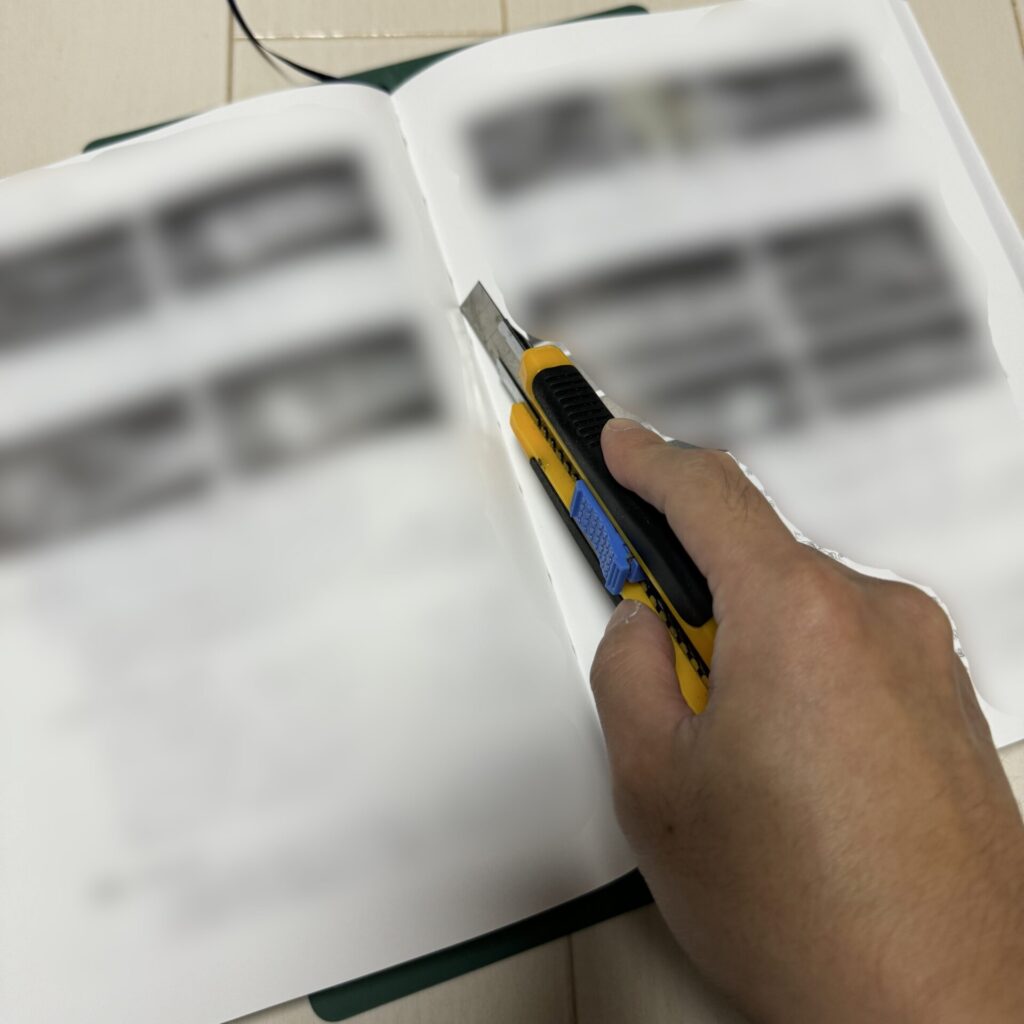

専門書の場合はハードカバーであることが多いため、このハードカバーを切り分けます。

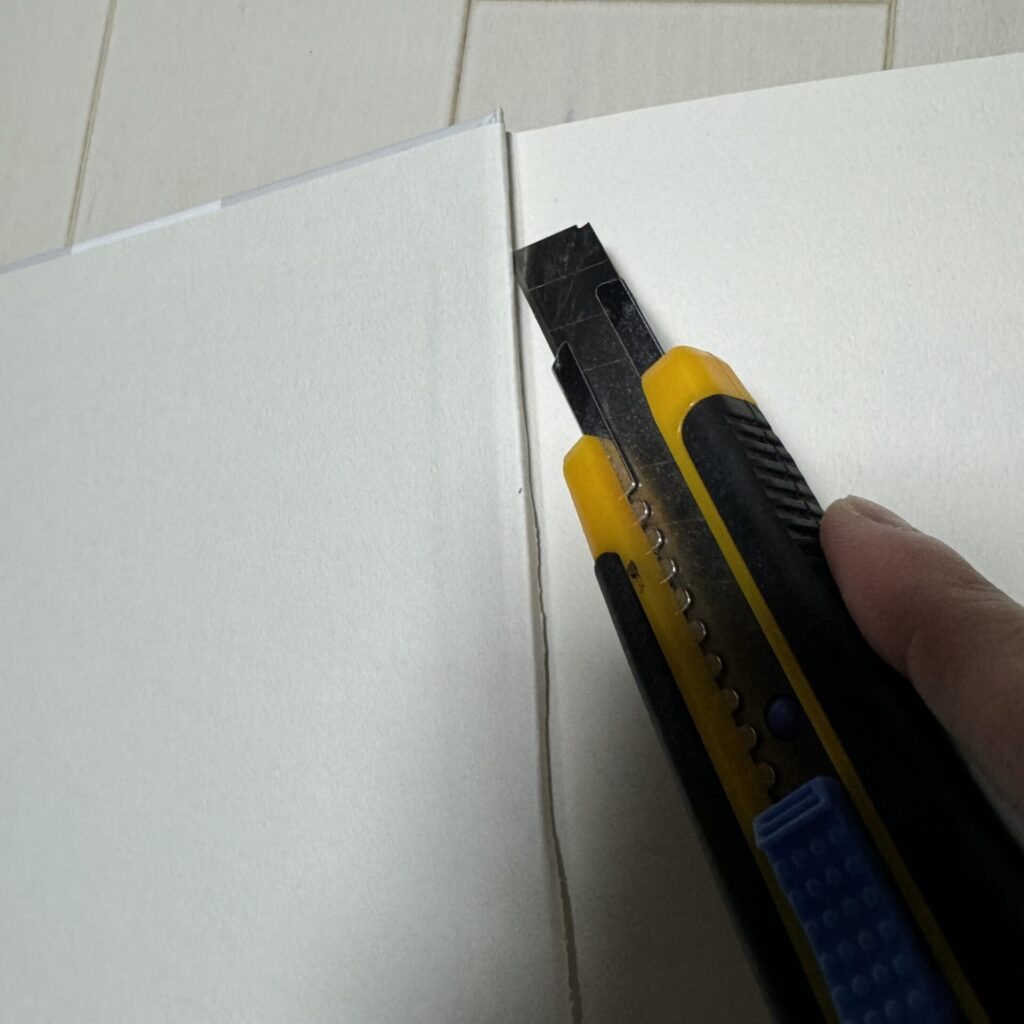

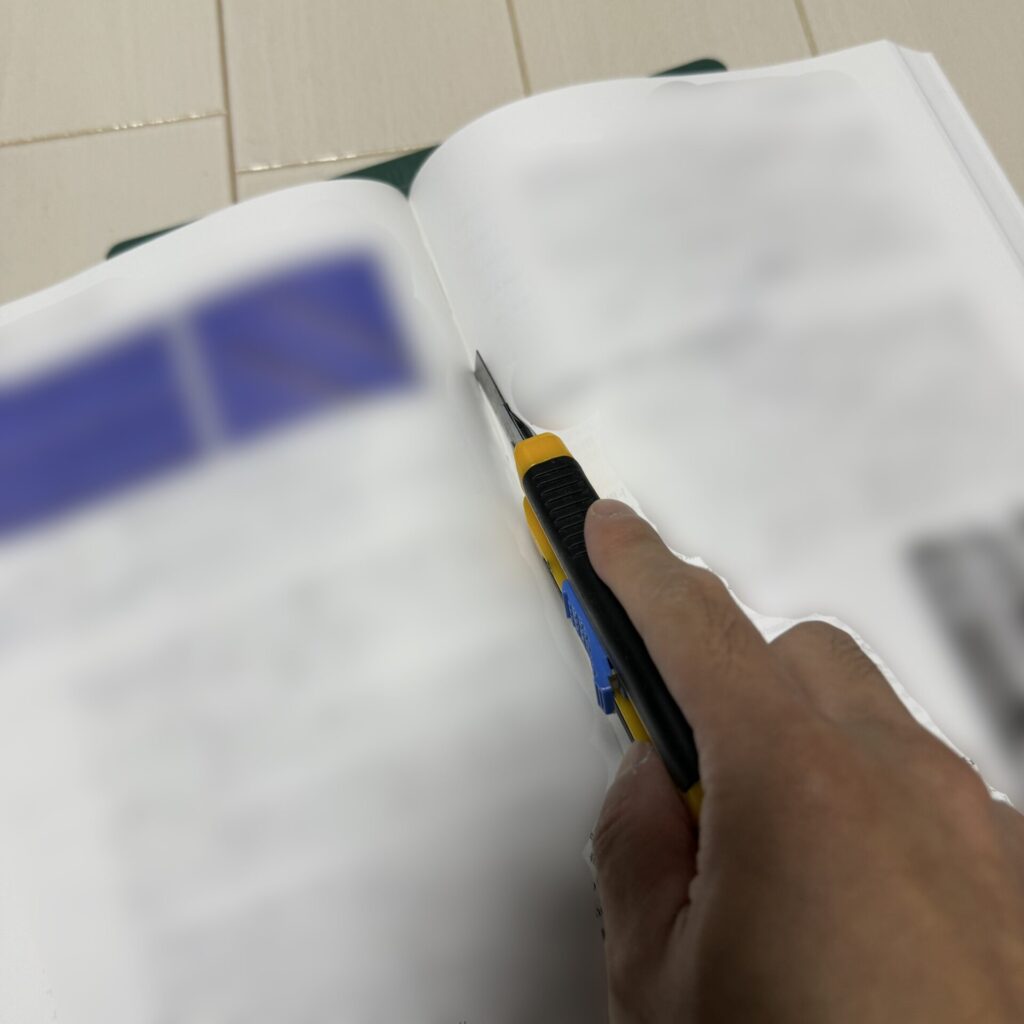

ハードカバーの内側へカッターを入れて切っていきます。

コツとしては一度に切ってしまわず、何度か軽く切れ込みを入れていく方法です。

もう一つは、カッターを入れる方向でです。切り離しやすい角度があるのでそこを見つけて何度か切り筋をつけてください。力任せに切ってしまうとハードカバーをざっくりと損傷してしまうので気をつけてください。

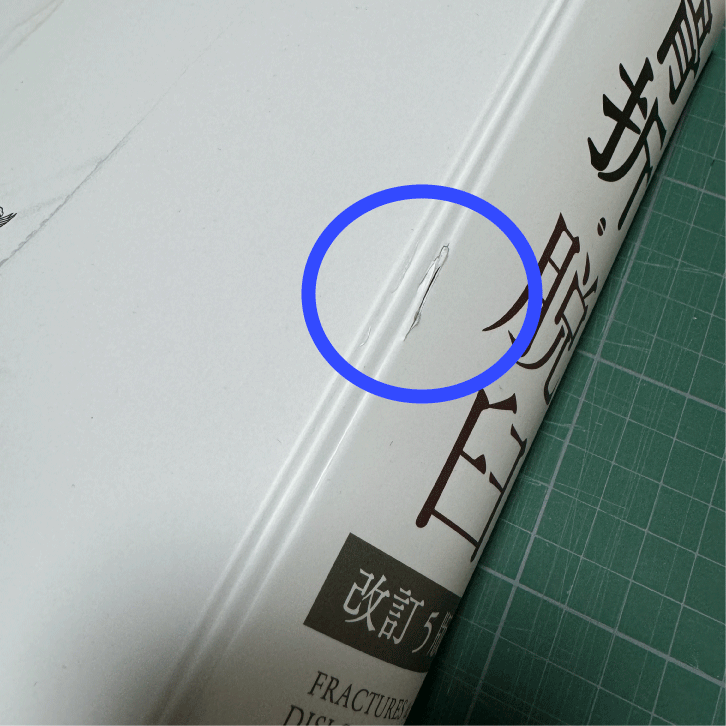

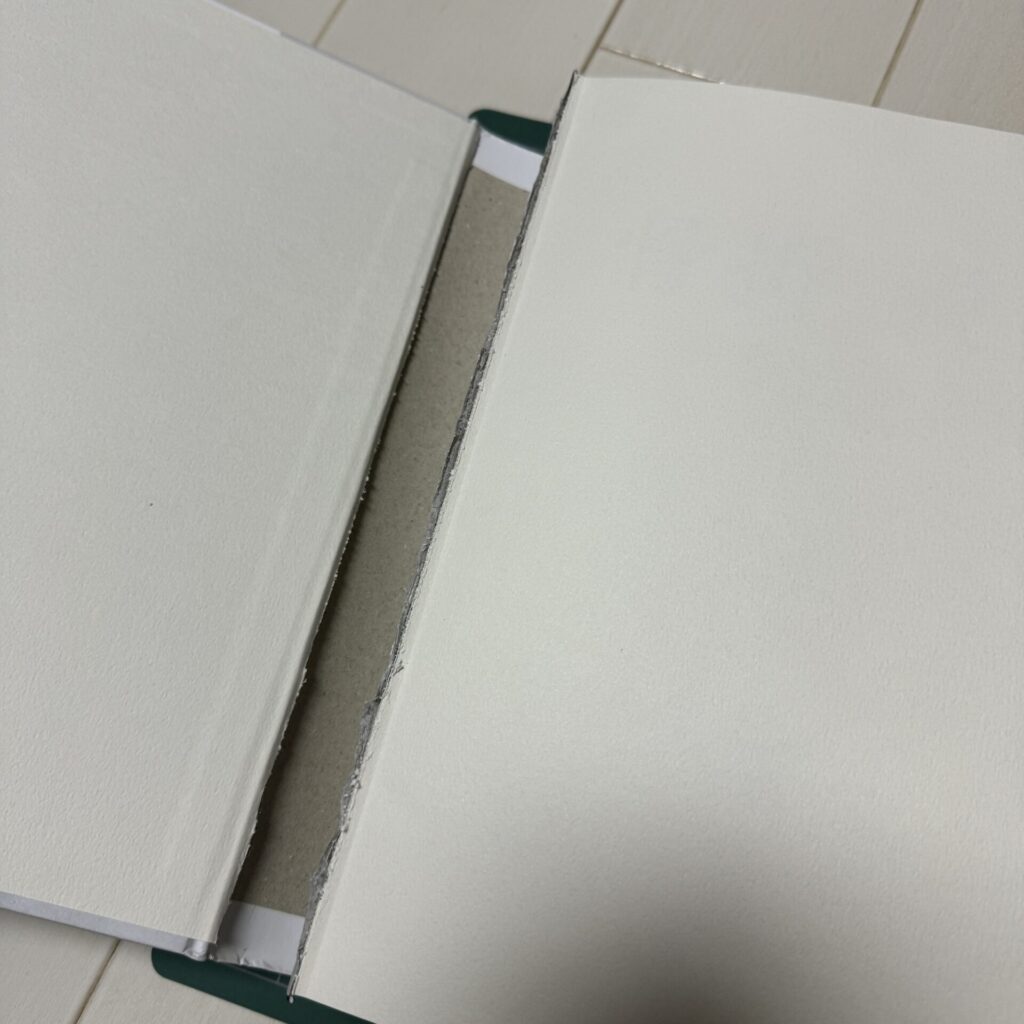

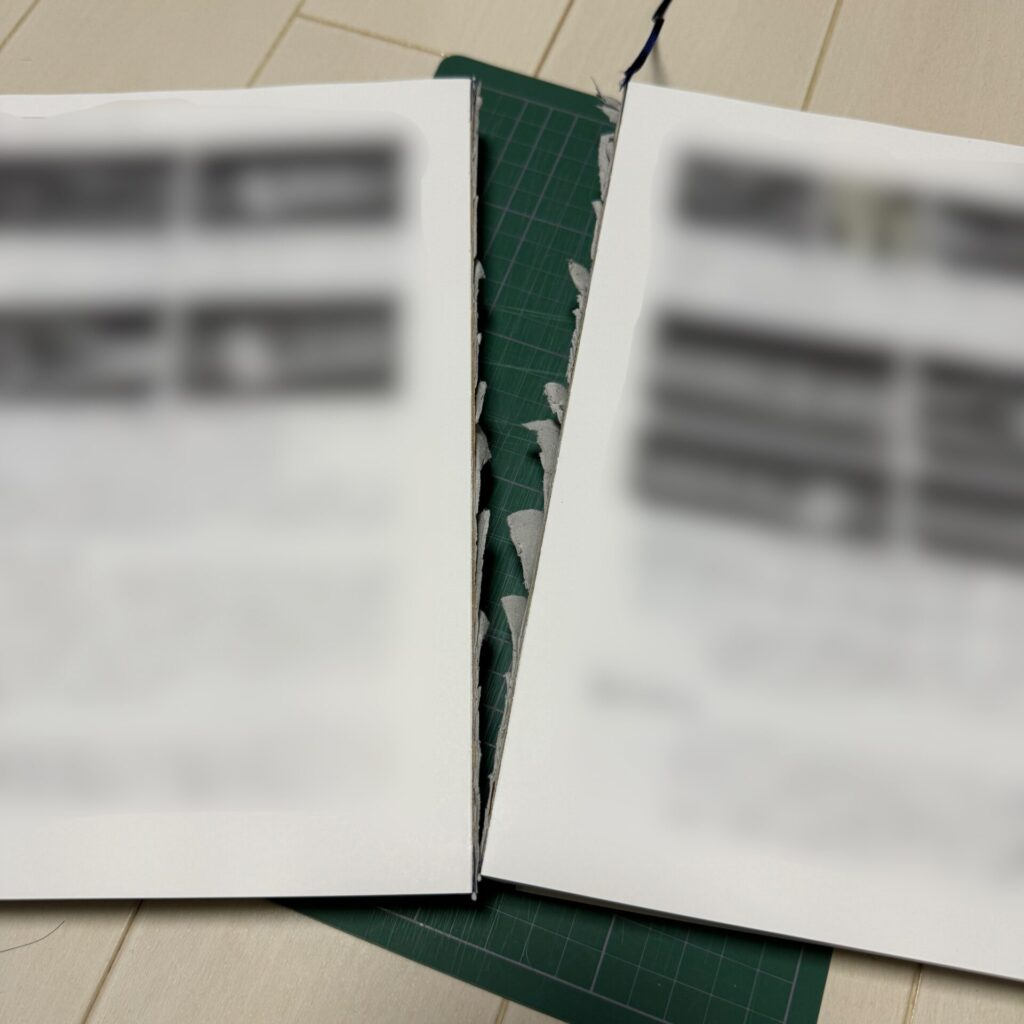

表・裏と切り分けられればハードカバーが取り外せます。

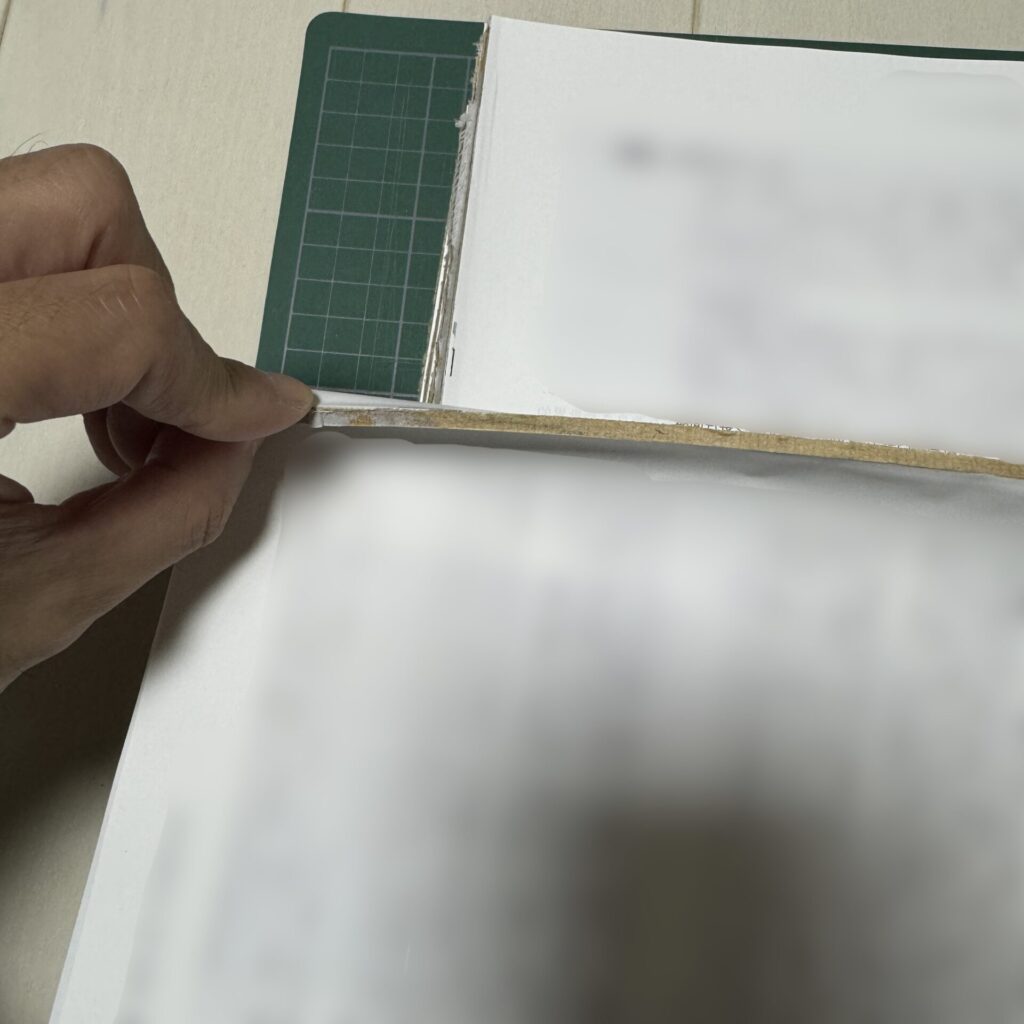

切り離すとこんな感じです。

2. 本体を小分けに切り分ける

次に、本体を小分けに切り分けていきます。小分けにするほど、裁断機での切り口がきれいに切れます。ただ、その分手間がかかりますのでバランスが大事です。逆に、分厚く分けてしまうと裁断機の切り口が斜めになってしまいます。

これまで切り分けてきた経験からいいますと、25枚(50ページ)ほどのまとまりに切り分けるのがおすすめです。20枚、30枚とかでもいいんですが、枚数計算が楽になるので、いつも25枚(50ページ)を基準にしています。

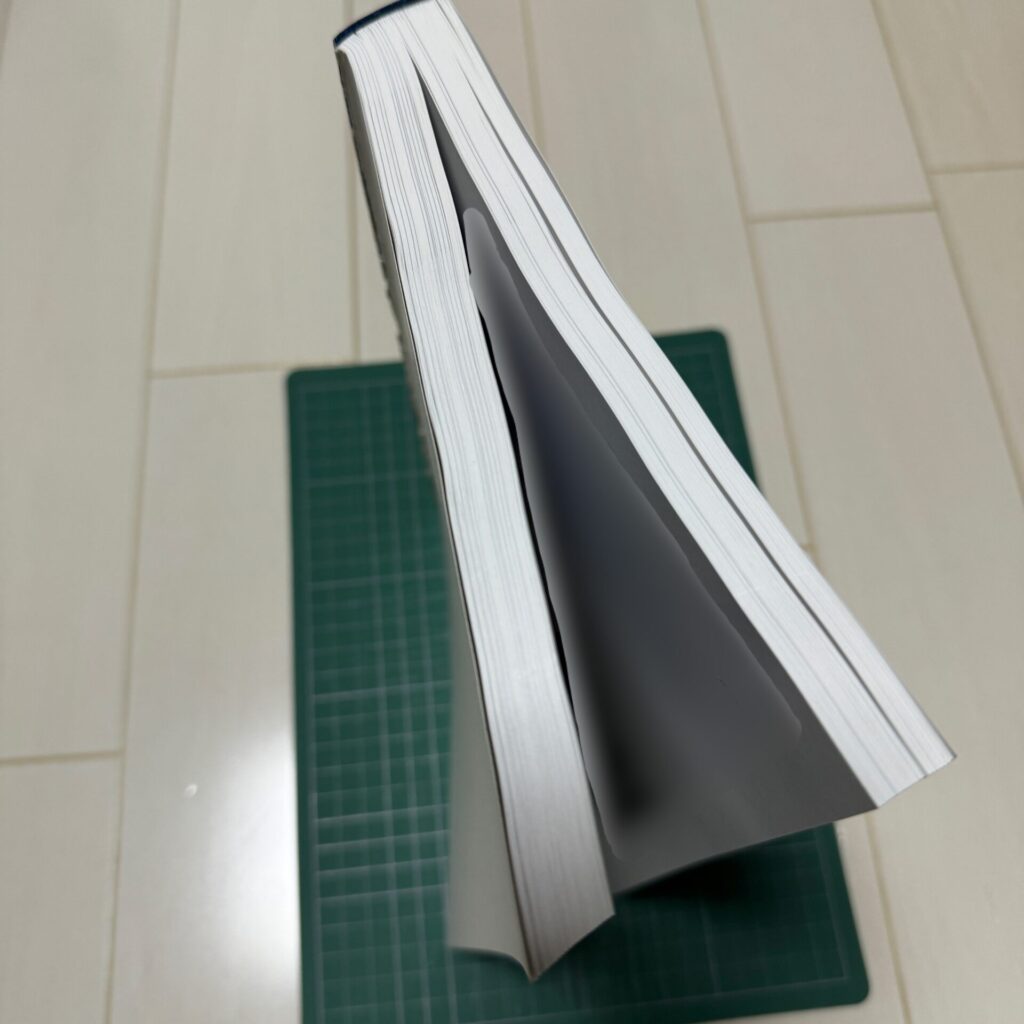

まず、手順としては、まずは半分に切り分けます。

切り分ける前に準備するものとして、カッターマットを用意しておきましょう。A4よりも大きいものをおすすめします。

そして、切り分けのコツは一度に切り取ろうとせず、何度も切り込みを入れていくことです。

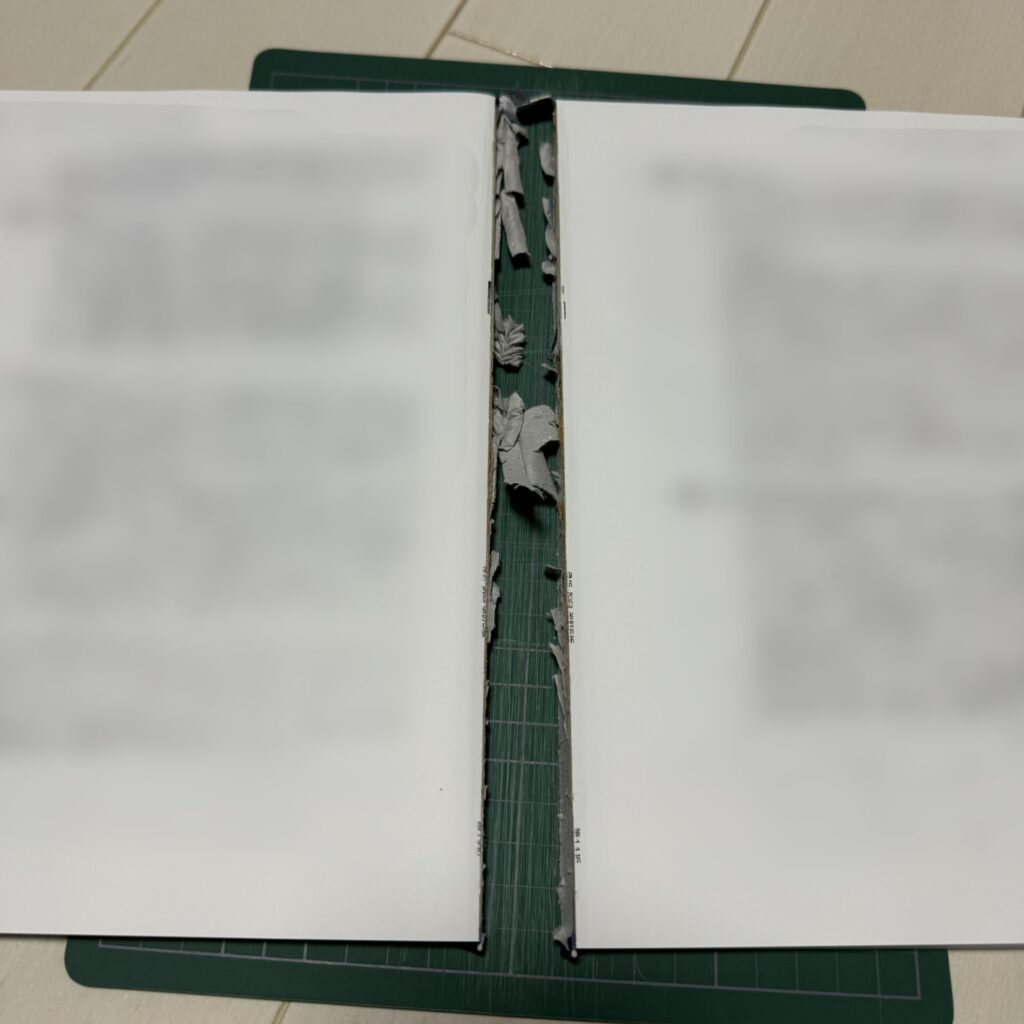

何度か切り筋を入れていくと本が開いてくるので丁寧に切り分けましょう。

同様に、さらに半分に切り分けます。

そして、注意する点は先程よりも薄くなった分、開きが悪くなっていることです。開グセをつけて作業するとやりやすくなります。

また、切り屑などはこまめに掃除しておきましょう。というのも、本についてしまうとスキャンする時に支障が出てしまうからです。

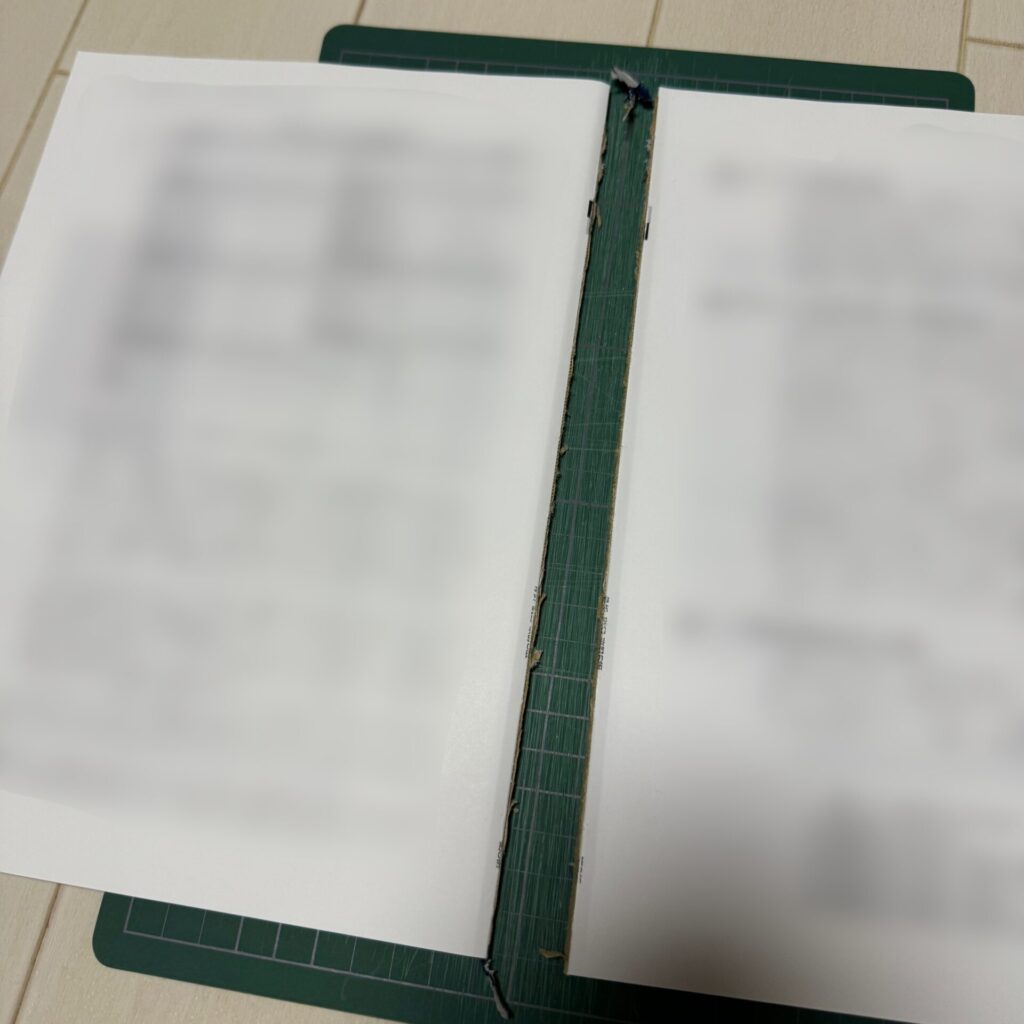

さらに半分に切り分けます。

同様に開グセをつけて切り分けます。

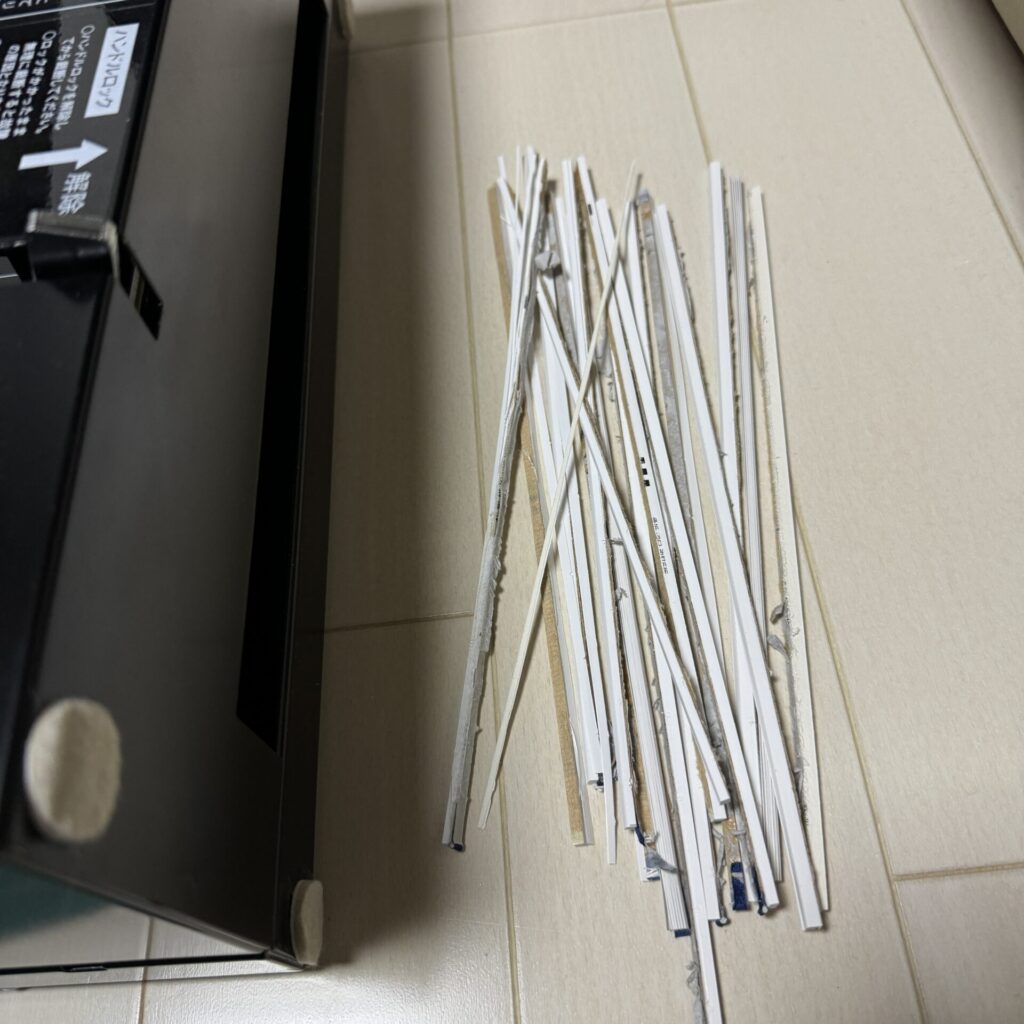

やっと最後の切り分けまでたどり着きました。目安としてはこれぐらいの厚さまで解体します。

これでカッターによる解体作業は終わりです。

25枚(50ページ)単位でこれだけの束が出来上がりました。

3. 裁断機で端を落とす

次に、切り分けた小冊子状の束を裁断機で背の部分をきれいにカットします。

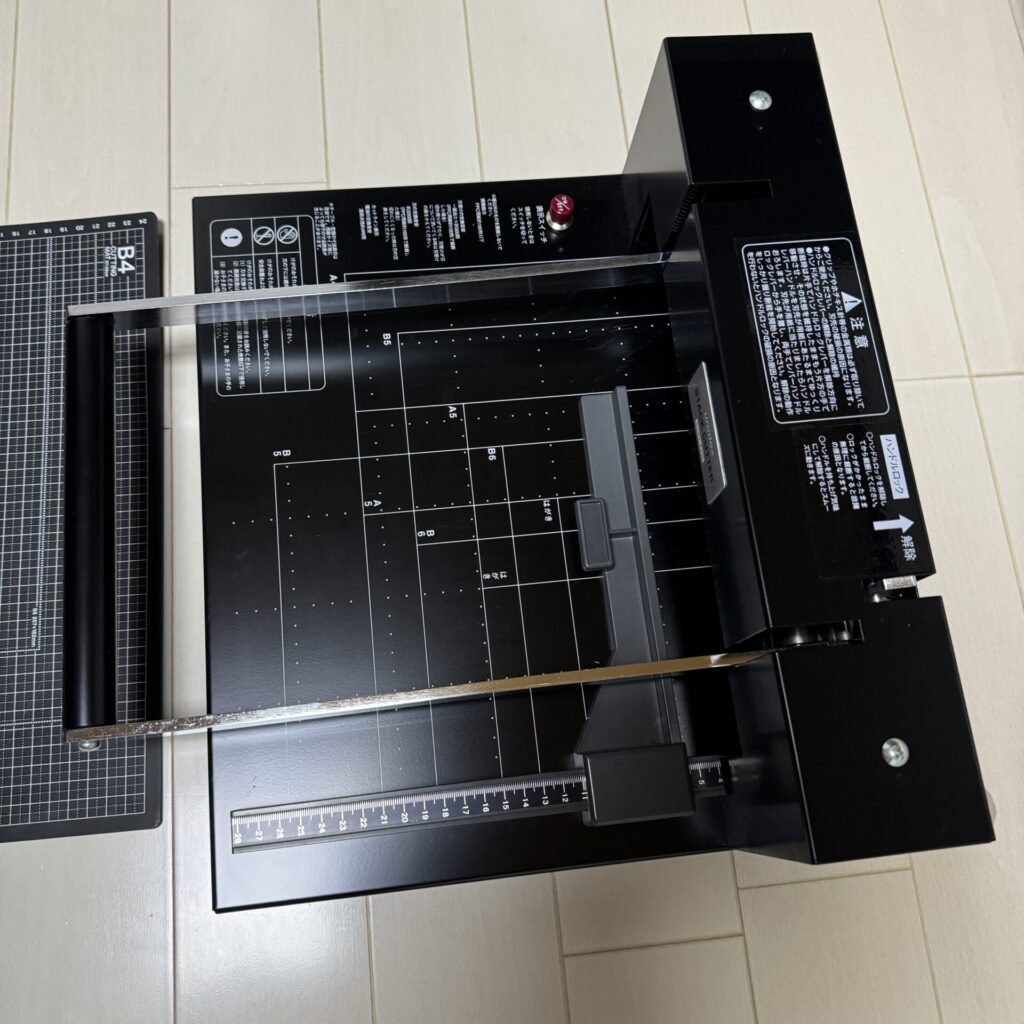

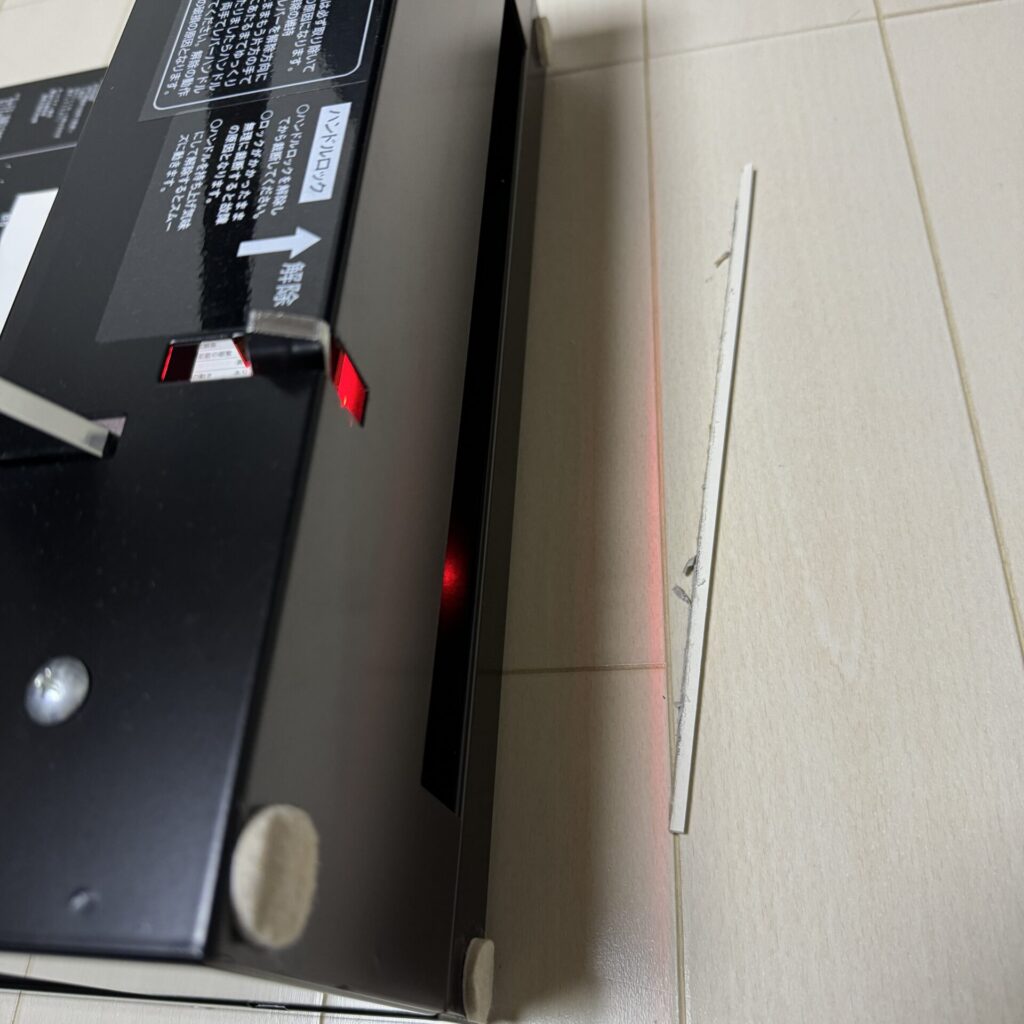

ここで必要になるのが、裁断機です。裁断機でおすすめはこちら⬇です。

この裁断機では一度に18mmまで裁断可能ですが、今回小分けにした25枚(50ページ)だと3mmほどの厚さです。

では、なぜこれほどまでに小分けにしたのか。

実際にこれまで裁断してきた経験から言うと、手押しで裁断する際に分厚すぎると裁断面が斜めに歪んでしまうからです。

裁断機の準備

では、裁断機の準備を始めます。

まずは、刃受けをセットします。

最後まで刃受けを押し込みます。

続いて、ハンドルロックを解除してハンドルを上に持ち上げます。

これで裁断機の準備ができました。

裁断の手順と注意点

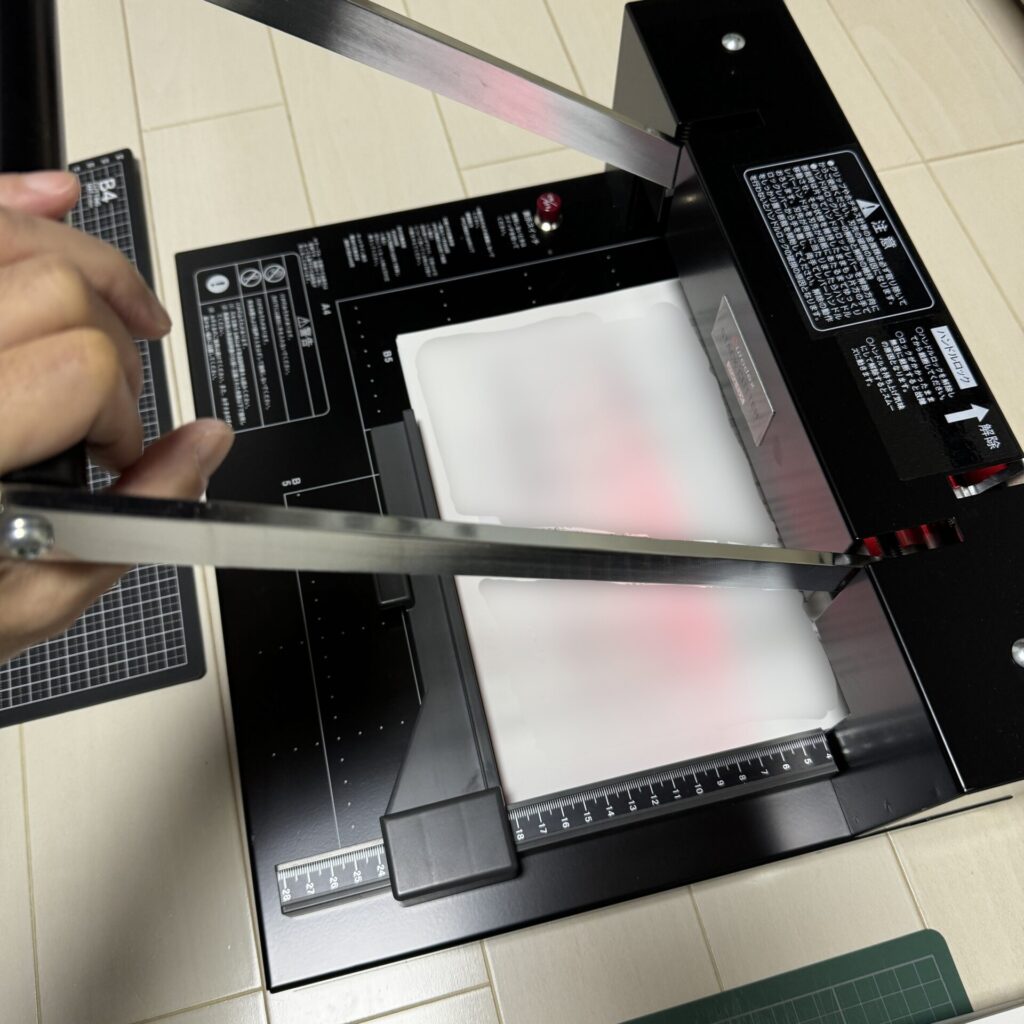

それでは、小分けにした束を裁断していきます。

はじめに注意しておきたいのは、束のくせを取っておくことです。

本にもよりますが、端の方になると束が丸く折れ曲がっていることがあります。

それを手で反対方向へ折り曲げながら真っ直ぐになおします。

次に、束を裁断機へセットします。

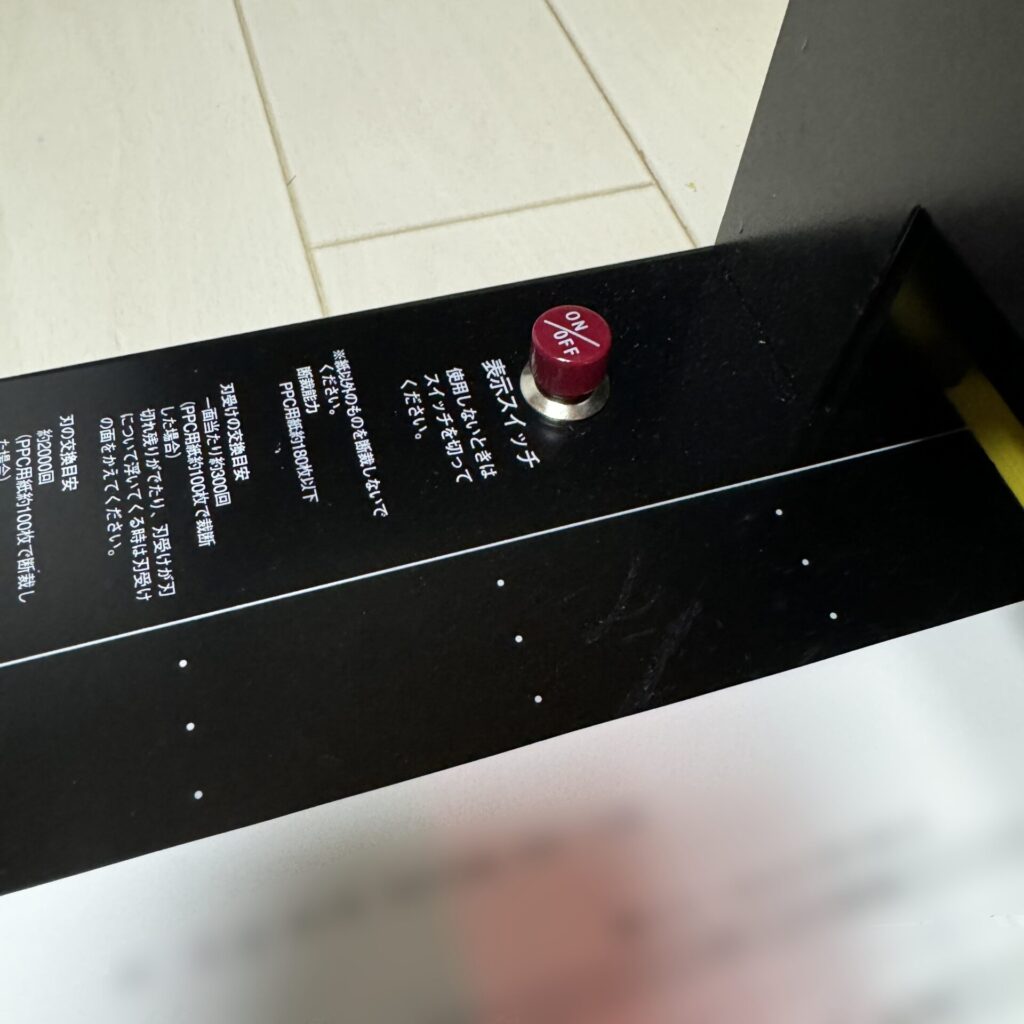

この時に表示スイッチをオンにすると、カットラインが赤色でガイドされるので調整します。

赤色のLEDライトを目印としてカットラインを決定します。

ここで注意するのは、「どれだけ切り落とすか」です。

できるだけ切り落とす部分を少なくできれば理想ですが、あまりにも少ないと糊付け部分が残ってしまいます。本にもよりますが、いつもは1~3mmぐらいで切り落としています。

ハンドルロックを解除して、ハンドルをしっかりと押し下げます。

すると端のほうがざっくりと切り落とせます。

切り口はこんな感じです。とてもきれいに切れます。

そして、最初のページと最後のページは糊付け部分が大きいので貼り付いていることが多いです。

なので、手で軽く引っ張って剥がします。

そして、この時点でおすすめするのが、1枚1枚ページを繰って貼り付いてる所がないか確認することです。

というのも、たまに糊付けが残っている部分があって、スキャンする際に巻き込んでしまうことがあるからです。少し手間にはなりますが、チェックしておくと失敗が少なくなります。

裁断の繰り返し

作業を再開して、続けて裁断していきます。

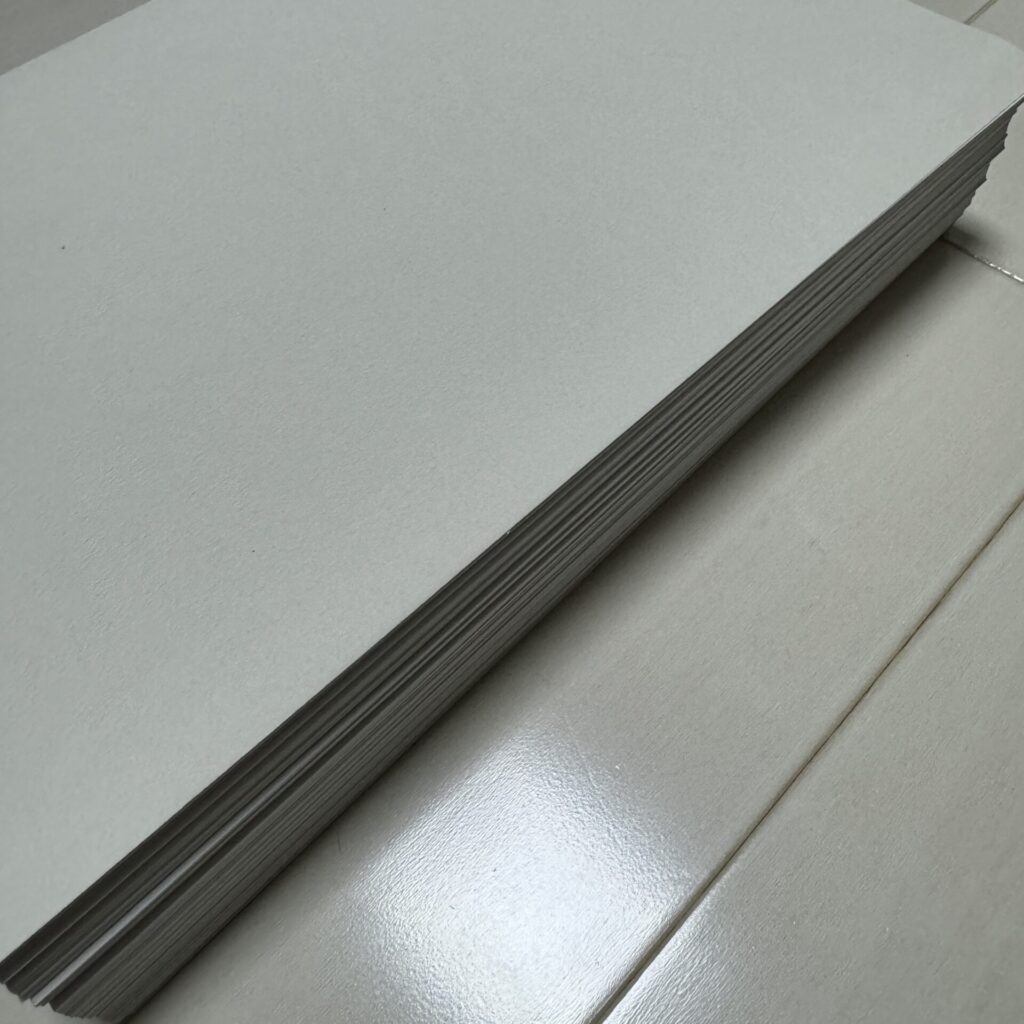

裁断面をそろえてみるとこんな感じです。結構きれいに裁断されています。

ただ、立てて裁断面を見てみると結構目立ちます。しかし、これぐらいのズレはスキャンしてしまえば問題ないです。

カバーの裁断

さらに、カバーもスキャンしたいので個別に裁断します。こちらはカッターで直接切り離します。

後ろ側も切り離して裁断は終了です。

4. スキャナーで取り込む

続いて、裁断したページをドキュメントスキャナーでPDF化します。

スキャナーも色々とありますが、大量のページを読み取るのでスキャン速度が早いものがおすすめです。

裁断した束をスキャナーへセットして、スキャンを開始します。

万が一、巻き込みしてしまった時にはすぐに中止できるようにスタンバイします。

これを何度も繰り返しますが、一度スキャンするたびに画像を確認してノイズが入ってないかチェックします。一気にすべてをスキャンしてしまわず、スキャンごとに確認することをおすすめします。

そして、すべてが滞りなくスキャンできたら作業は終了です。専門書はページ数が多くなりがちなので、根気よくやりとげましょう。

まとめ:専門書の電子書籍化

専門書の電子書籍化は手間がかかりますが、一度データ化してしまえば、検索性・携帯性・保存性が大きく向上します。

本を大切にしつつ、効率的に活用するために、正しい手順と安全な作業環境を整えて取り組んでみてください。